悩む人

悩む人パート2を9割以上とれるようになりたい…

その悩み、解決します。

この記事でわかること

- パート2の概要や知っておくべきポイント

- レベル別の学習方法と教材(スコア表の分析を基に解説)

パート2は短文応答問題。

形式が変わり間接応答問題が増えたことで、以前よりもかなり難しくなりました。

参考:『Part2の間接応答問題とは?3つのパターンを英語コーチが徹底解説』

この記事では、パート2で9割以上とるために知っておくべきポイントやレベル別の学習方法、そしておすすめの教材を詳しく解説していきます。

Part2の概要

| 問題形式 | 質問への応答 |

| 問題数 | 25問 |

| 選択肢 | 3つ |

| 解答時間/1問 | 約5秒 |

| 解答の仕方 | 質問が音声で流れ、その応答として 最も適切な選択肢をA〜Cまでの3つから選ぶ |

| 特徴 | 質問の種類がかなり豊富(後述) |

質問文の種類は以下の6パターンに分けられます。

| 質問の種類 | 問題数 | 例文 | 正解選択肢の例 |

|---|---|---|---|

| WH疑問文 | 8〜13問 | Who was promoted to the manager? | I guess Tom was. |

| Yes/No疑問文 | 4〜8問 | Did you call Emily back? | Yes, I did. |

| 平叙文 | 1〜6問 | I don’t know how to fix this printer. | The manual is there. |

| 否定疑問文 | 1〜4問 | Don’t you finish your task yet? | I’ll finish in ten minutes. |

| 付加疑問文 | 1〜3問 | The train isn’t approaching, is it? | It’s been delayed. |

Part2を対策する|おさえたいポイント

パート2を攻略するには、以下のポイント3つをおさえましょう。

- WH問題のパターン

- 「疑問詞」「主語」「動詞」

- 間接応答問題

それぞれ詳しくみていきます。

WH問題のパターンを全て覚える

英語を学習していれば必ず通る「5W1H」。

Part2ではこの「5W1H」+αの問題形式が最も多く出題されるので、パターンを知り覚えることで高得点に結びつけましょう。

『知っているものばかりだから大丈夫』という方こそ注意してほしいのが発音。

特に『How long』『How many』は学校で習った日本語英語の発音とは異なります。

下のカタカナを参考に発音練習をしましょう。

- How long:ハゥロン(gは発音しない)

- How many:ハゥメニ(語尾を伸ばさない)

単語をクリックすると別タブで模範音声が聴けます

「How Long」はgを発音しないと書かれているよね。このように、特定のルールに基づいて音が変わることを『音の変化』と呼ぶよ!

知らないとリスニングが全く聞き取れないなんてこともあるので、おさえておこう!

参考:音の変化を習得する|リエゾン(連結)・リダクション(消失)・フラップ・弱形の基本ルール4つとおすすめの教材を解説

「疑問詞」「主語」「動詞」を聞き逃さない

極論をいうと、Part2は質問や応答をそれぞれ完璧に聞き取る必要はありません。

なぜかというと、キーワードが分かれば解答できるから。

キーワードとは、「疑問詞」「主語」「動詞」の3つ。

これらがしっかりと聞き取れれば正解できる問題ばかりなので、Part2に苦手意識がある人はまず「疑問詞」「主語」「動詞」だけは聞き逃さないようにしましょう。

間接応答問題に注意する

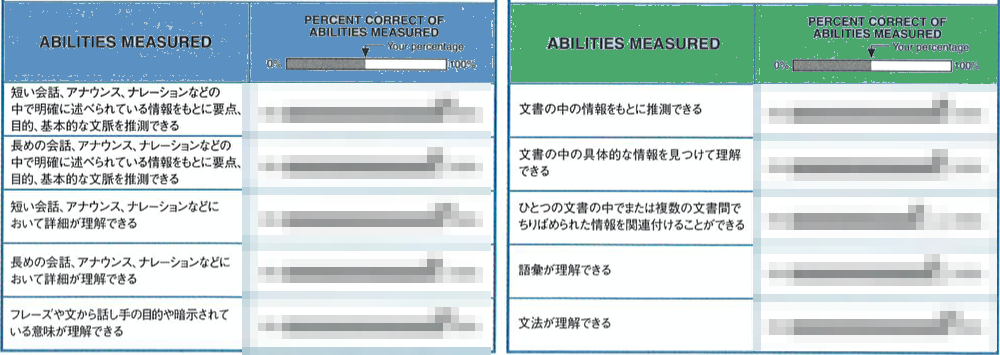

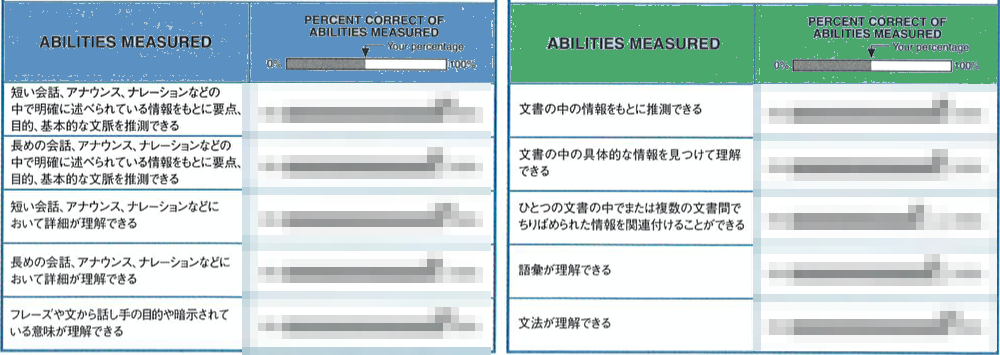

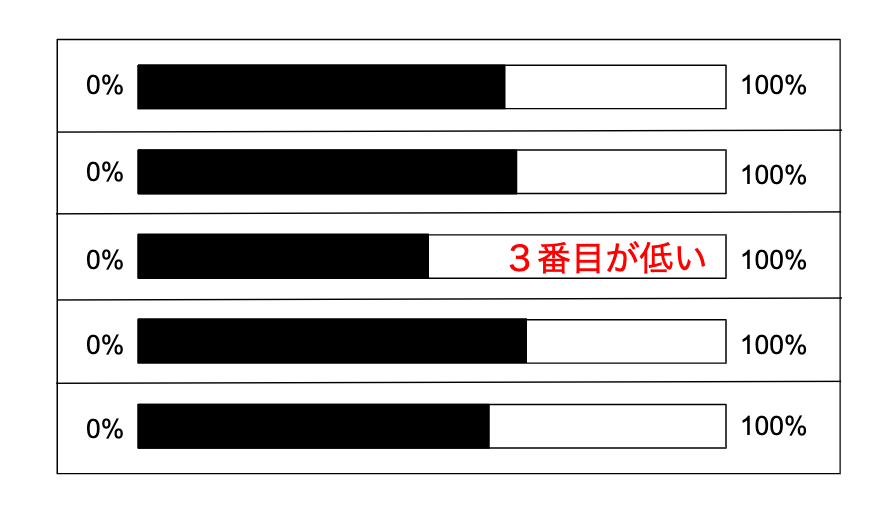

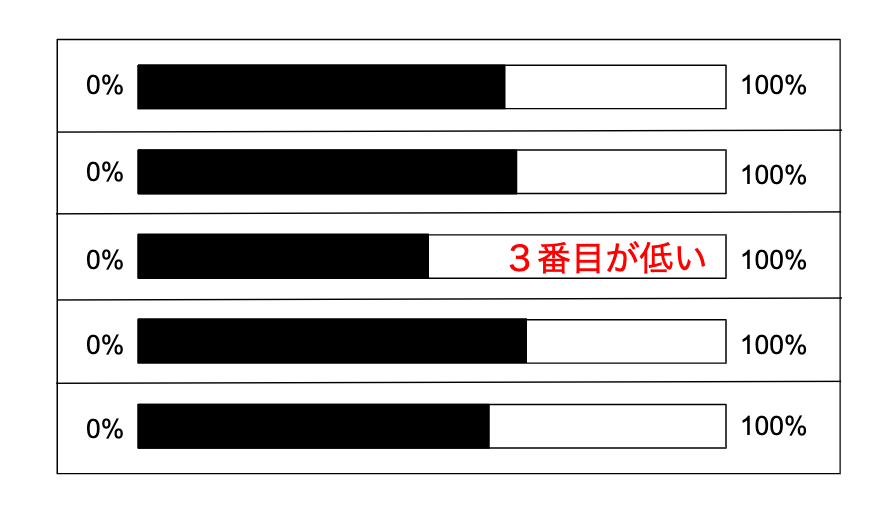

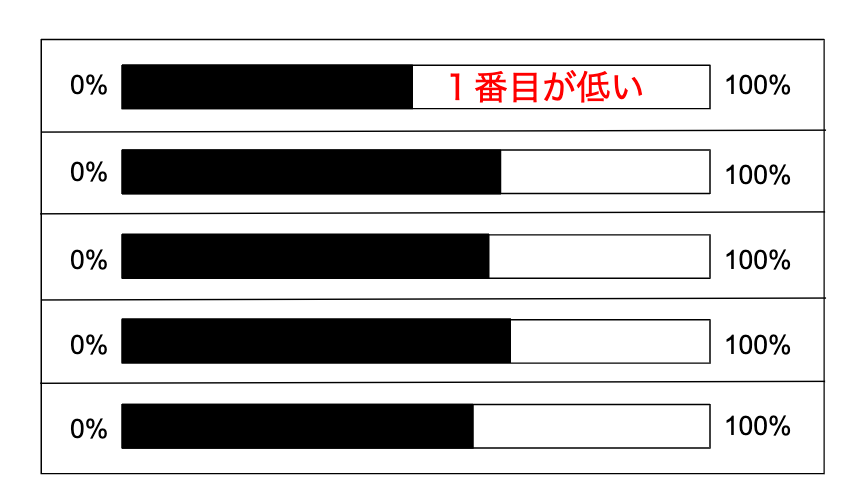

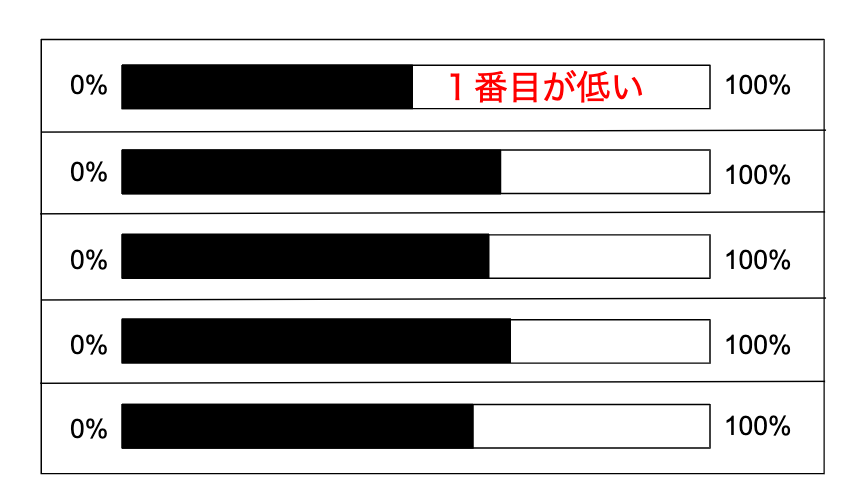

TOEICスコア表のアビメでいうと1番目に該当するのが間接応答問題。

ざっくりいうと、質問に対して遠回しな応答をしている問題を指します。

例えば以下のような応答です。

Do you know who he is ?

(彼が誰か知っていますか?)-Ask our manager.(マネージャーに聞いてください。)

『Do you..?』に対して『Yes/No』で答えていませんよね。

Part2では受験者の実力に差がでるよう、あえて遠回しな応答を正解にする問題が出てきます。

参考:『Part2の間接応答問題とは?3つのパターンを英語コーチが徹底解説』

以上が、パート2のおさえるべきポイントです。

Part2を対策する|おすすめの教材と勉強方法

ポイントをおさえられたので、次はレベル別のおすすめ教材と学習方法を説明します。

TOEICスコア表のアビメをもとに初級〜中上級までレベルを分けているので、TOEIC公式テストを受けたことがある人は自分のアビメを手元においてこの先をお読みください。

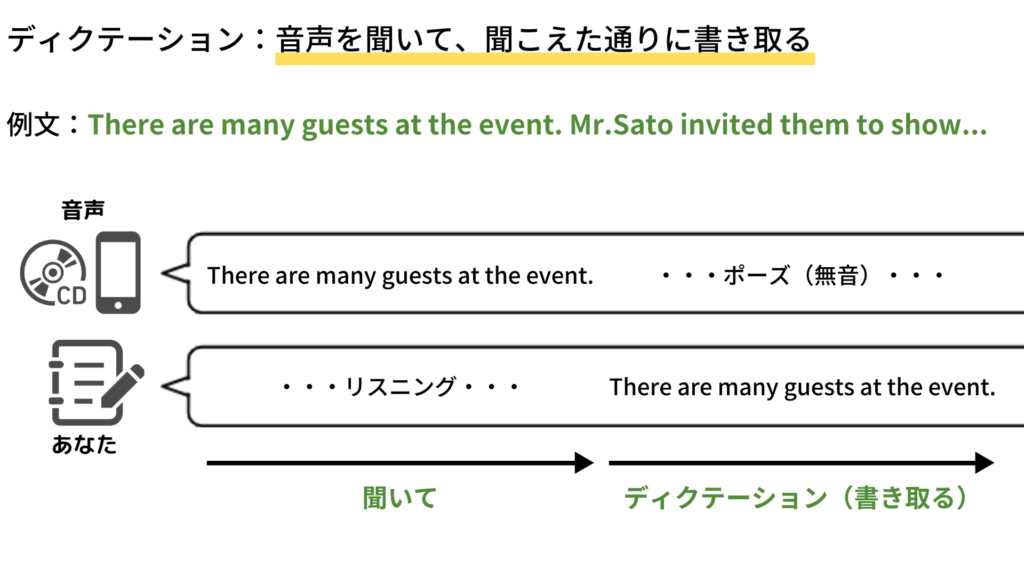

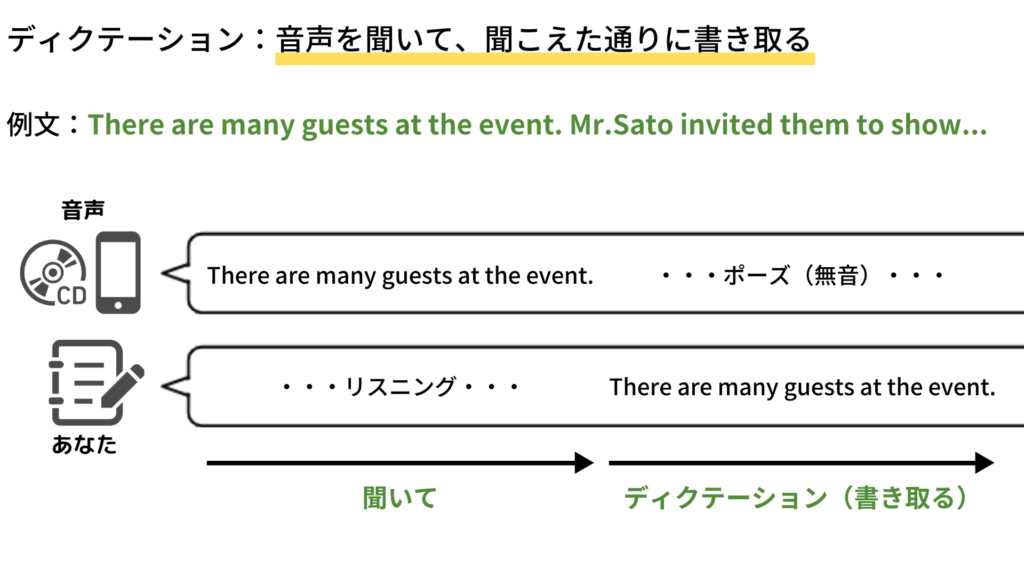

STEP1:Part2の音声をディクテーションする(最大3回まで)

まずはPart2の音声をディクテーションします。

【質問+選択肢3つの音声をセットで1題】とし、1題ずつ行っていきましょう。

パート2 ディクテーションのやり方

- 質問音声を最大3回繰り返し再生して書き取る

- 同様にA,B,Cの選択肢も最大3回繰り返し再生して書き取る

- 書き取った文を見ながら、選択肢を選んで解答する

- 選んだ選択肢が合っているか確認する

ディクテーションの効果について詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

参考:ディクテーションのやり方・注意点・おすすめ教材|組み合わせて行いたい学習も詳しく解説

STEP2:英文スクリプトを見て確認する

答え合わせまで終わったら、英文スクリプトを見て自分が書き取った英文に間違いがないか確認しましょう。

書き取りができなかった箇所は赤ペンや黄色マーカーなどの目立つ色で必ずチェックをし、視覚的に間違えた箇所がすぐに分かるようにします。

こうすることで次のSTEP3につなげやすく、上達していくにつれてチェック部分が改善されていくのでモチベーションも上がります

また合わせて、書き取れなかったのがどのような英文なのかも確認しましょう。すると

- 単語をそもそも知らなかった

- 単語は知っていたが発音と一致しなかった

- 音の変化(連結/消失/弱形/フラップなど)が分からなかった

の3つに聞き取れない原因を分けることができます。

単語を知らない場合は単語帳で語彙力を強化、単語は知っていたけど発音と一致しなかった場合は発音トレーニング。

そして音の変化が分からない場合は必ず音の変化を習得しましょう。

STEP3:初級者(アビメ平均55未満)の場合

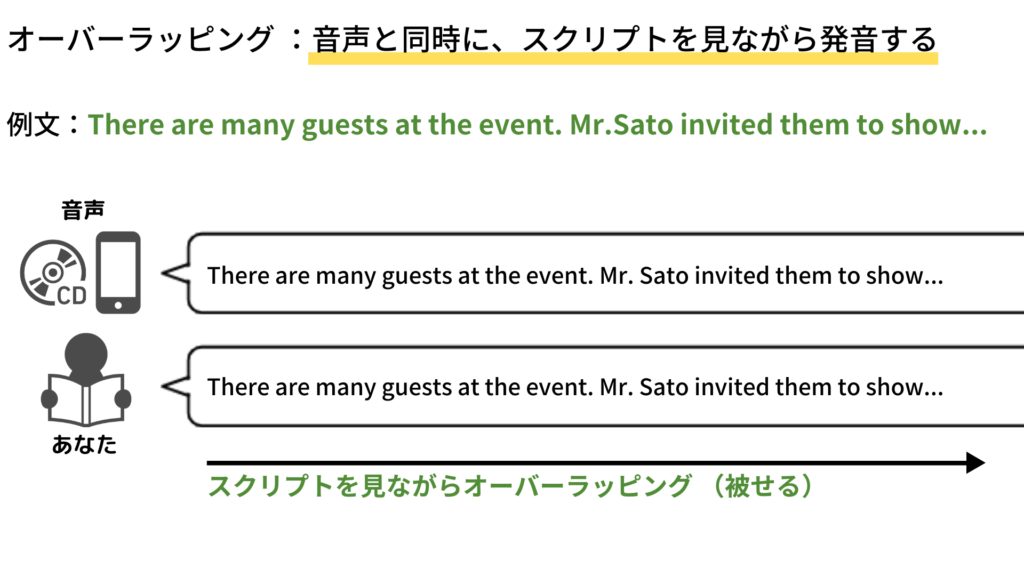

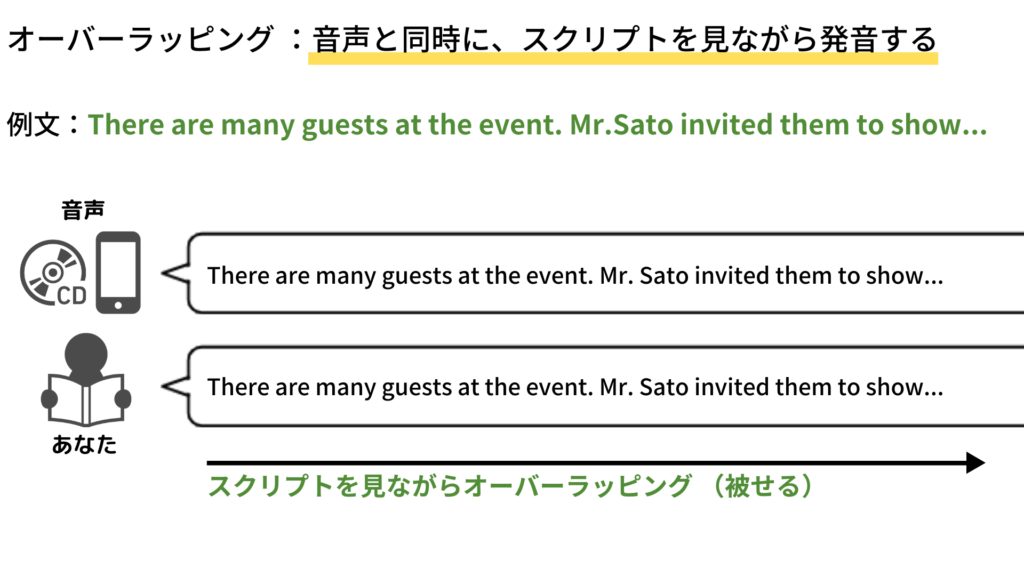

初級者の方はオーバーラッピングを行いましょう。

オーバーラッピングをすることで、Part2音声のスピードに慣れることができます。

また、スクリプトを見ながら音声と同時に発音することで単語と発音を一致させ、聞き取れる単語の数が向上します。

参考:オーバーラッピングの効果とは?注意点もふまえた正しいやり方とおすすめの教材まで|英語コーチが徹底解説

教材は『初心者特急 パート1・2』を使いましょう。

TOEIC対策を始めたばかりの方やPart2がどうしても苦手という方におすすめです。

STEP3:L3が低い中級者(アビメ平均55以上75未満)の場合

L3が低い中級者の方はリスニング力そのものをつける必要があります。

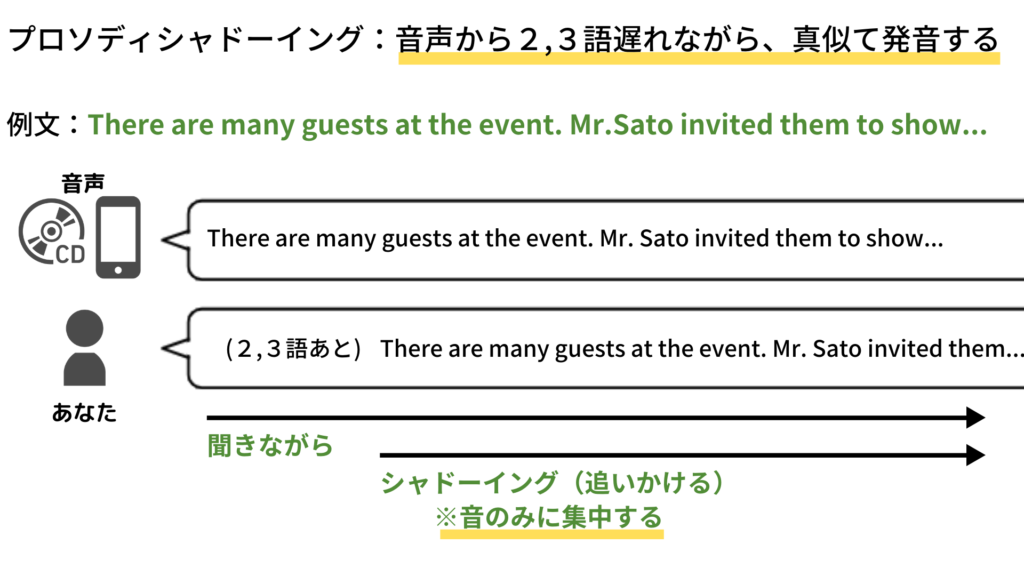

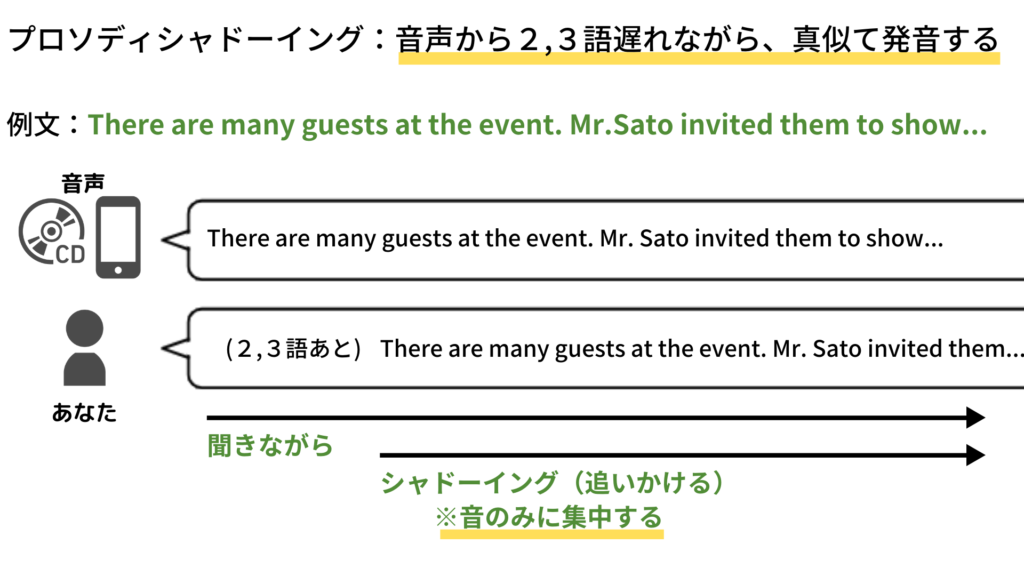

シャドーイング、それもプロソディシャドーイングを行いましょう。

シャドーイングをすることによる効果はたくさんありますが、一番は「英語脳」に近づくこと。

つまり、聞き取れる量が格段に上がります。

参考:シャドーイングの効果や知っておきたい注意点。正しいやり方とおすすめの教材も|英語コーチが徹底解説

教材は『究極のゼミ Part 2 & 1』がおすすめです。

パターン別に細かく攻略法が載っており、問題数も豊富。

解説は生徒と先生の対話形式なのでとっつきやすく飽きません。

STEP3:L1が低い中級者(アビメ平均55以上75未満)の場合

L1が低い中級者の方は、間接応答問題で苦戦しています。

間接応答問題とは、質問に対して直接的に答えていない問題のこと。大きく

- 質問と応答の距離が遠い問題

- 質問と応答がどちらも疑問文の問題

- 質問が平叙文の問題

に分かれます。

2020年最新の傾向として、難易度の高い間接応答問題が多く出題されています。

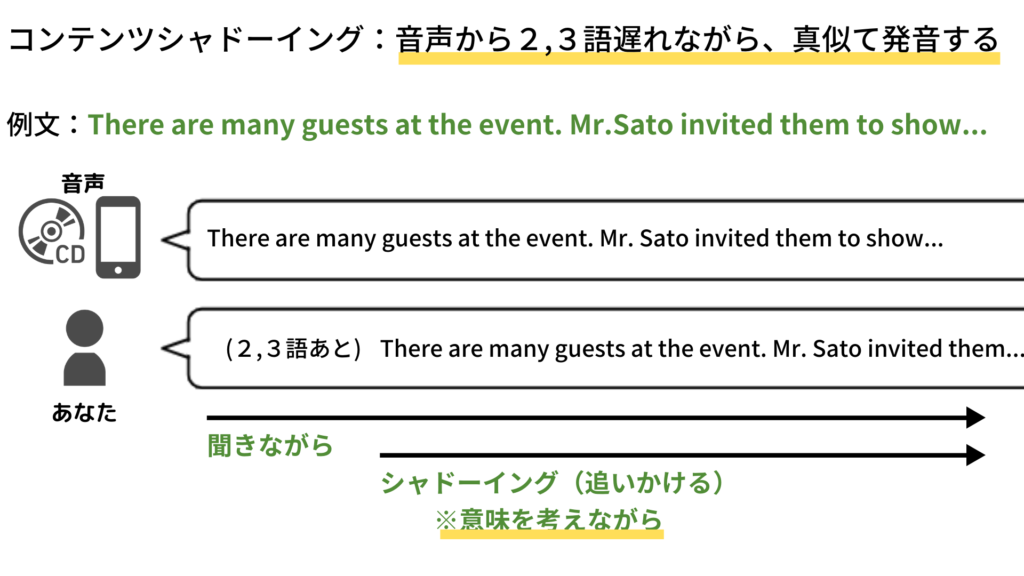

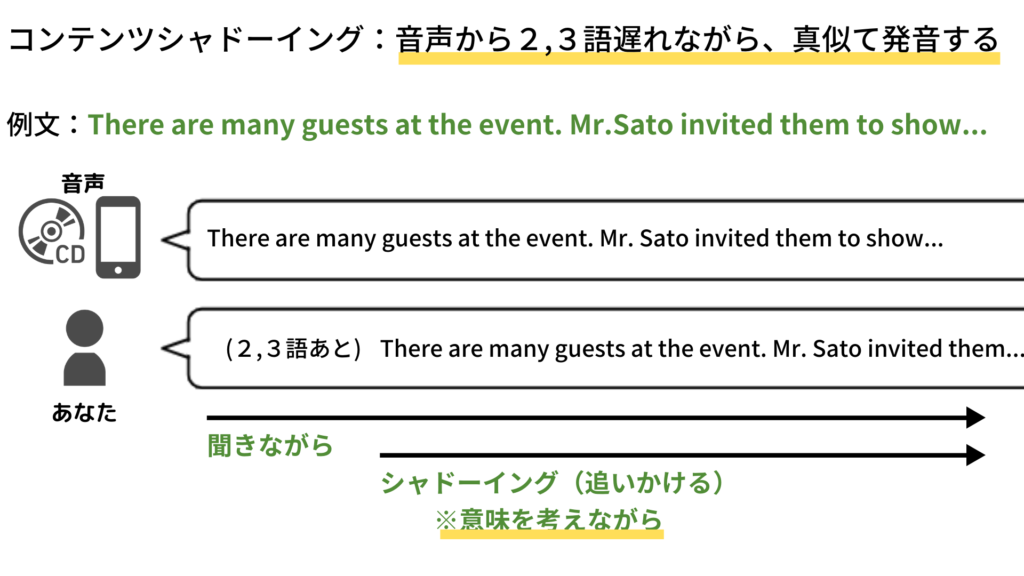

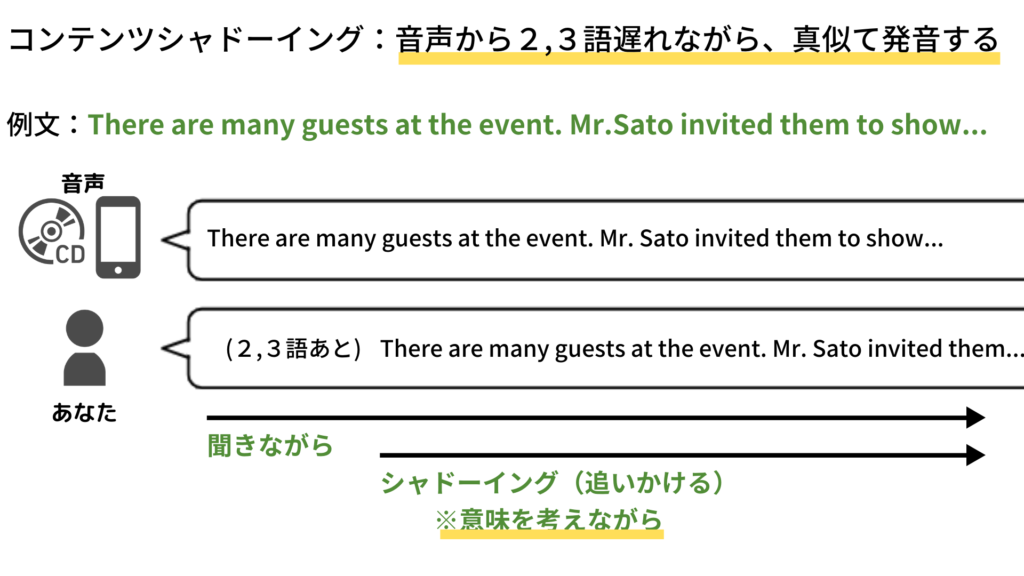

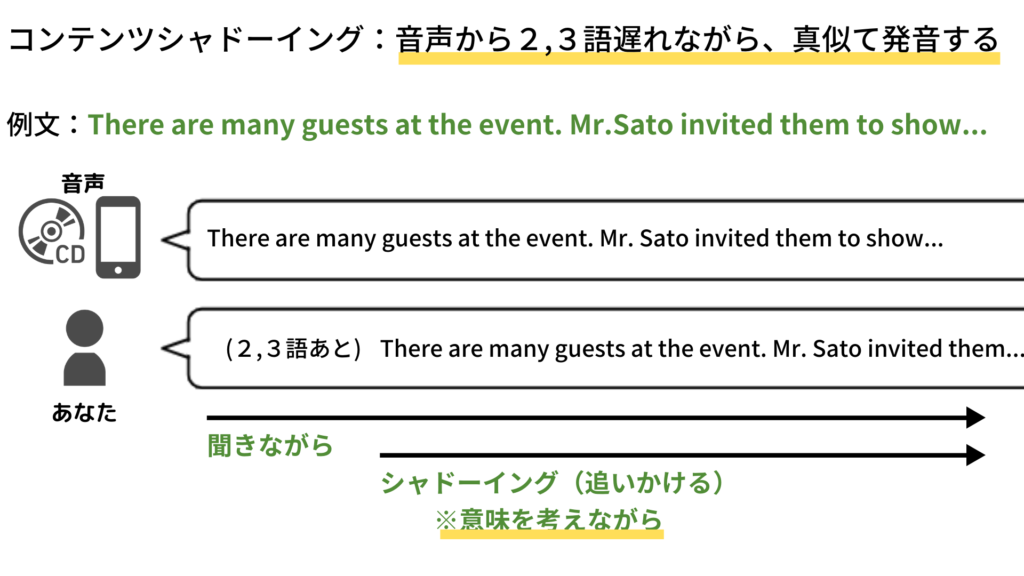

対策として、コンテンツシャドーイング(意味を考えながら行うシャドーイング)を行いましょう。

間接応答問題は文脈をしっかりと把握していないと正解できません。

つまり、『Do you know〜?が聞こえたからYesが答えだ』のような解き方ではなく、文を全て理解しないとダメなのです。

コンテンツシャドーイングは聞きながら意味を考えつつ発音するという非常に難易度の高いトレーニングですが、間接応答問題の壁を超えるには必須です。

参考:シャドーイングの効果や知っておきたい注意点。正しいやり方とおすすめの教材も|英語コーチが徹底解説

教材は『出る問 難問240』をおすすめします。

間接応答問題を含む近年の難化傾向にうまくハマる対策本です。

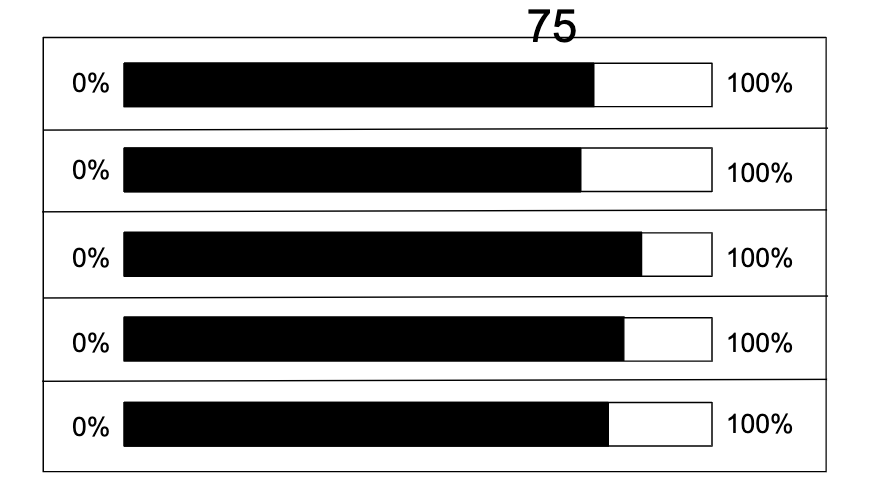

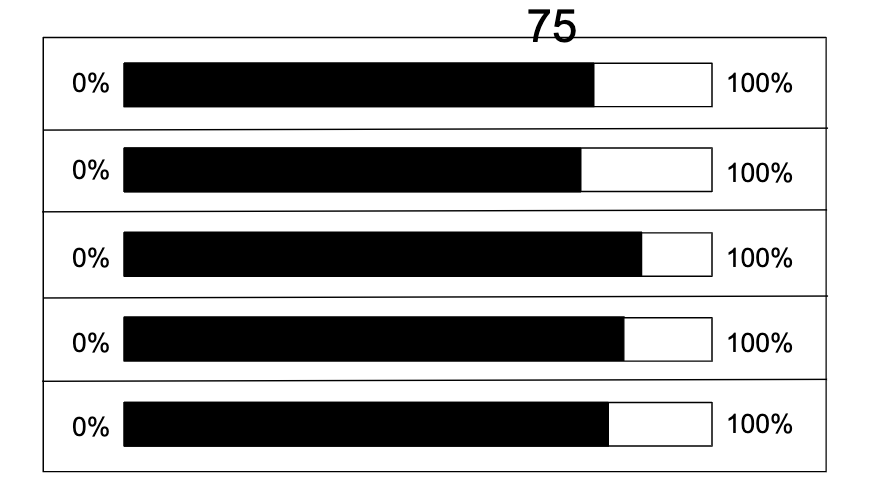

STEP3:中上級者(アビメ平均75以上90未満)の場合

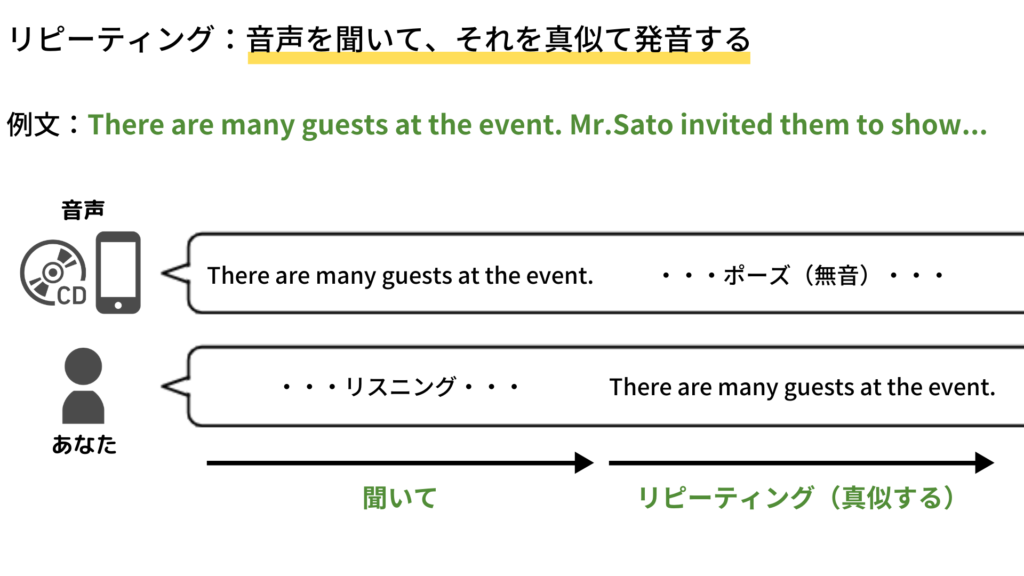

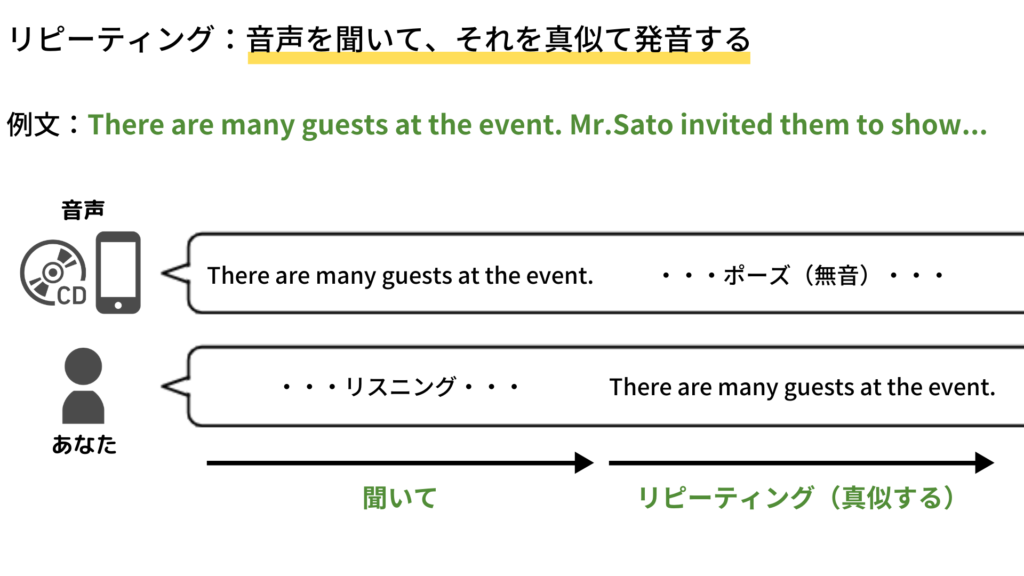

中上級者の方はコンテンツシャドーイングとリピーティングを行いましょう。

このレベルの方は難易度の高い問題にも比較的慣れているとは思いますが、スコアにムラっ気があると思います。

シャドーイングの後にリピーティングを行うことで問題パターンを頭に入れ、本番で瞬時に内容を理解することが目的です。

参考:シャドーイングの効果や知っておきたい注意点。正しいやり方とおすすめの教材も|英語コーチが徹底解説

参考:リピーティングの効果・注意点から正しいやり方とおすすめの教材まで|英語コーチが徹底解説

教材は『パート1・2特急 難化対策ドリル』がおすすめです。

基本的には難易度の高い問題しか収録されていません。

この教材をシャドーイング→リピーティングの順番で学習しましょう。