悩む人

悩む人ディクテーションってリスニングに効果あるんだよね?やり方が知りたい!

ちょっと待った!ディクテーションは、リスニング力を伸ばすための学習じゃない!

ディクテーションをすればリスニング力があがると思っていませんか?

英語スクールなどでも『ディクテーションはリスニングに効果的』と聞くことがあったり、本にも書かれていたりしますよね。

大きな間違いで、ディクテーション をやってもリスニング力は伸びません。

この記事でわかること

- ディクテーションの効果

- レベル別|ディクテーション教材の選び方

- ディクテーションの具体的なやり方

- 合わせてやりたい学習

この記事を読めば、リスニング力をあげるための効果的な方法がわかります。

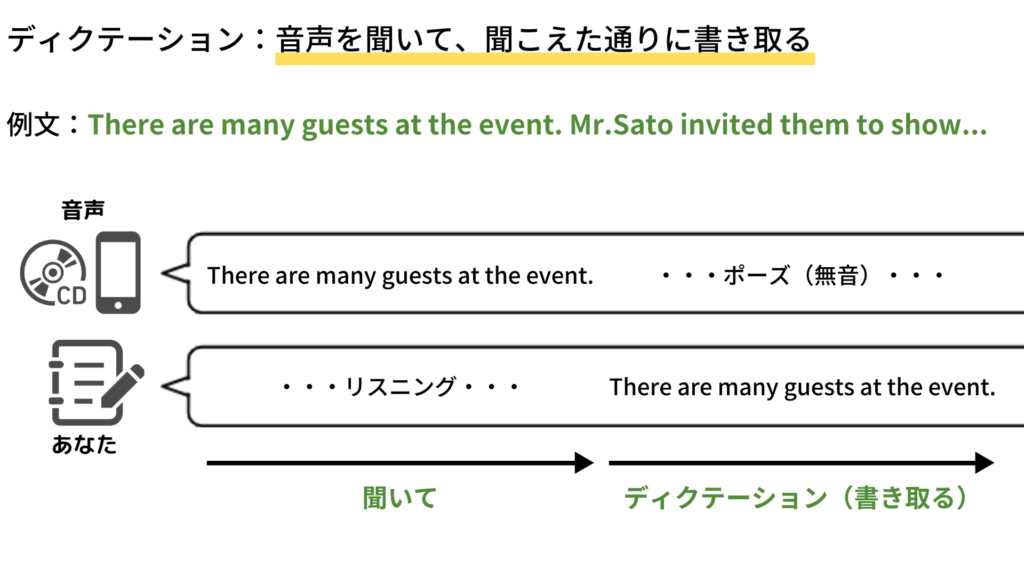

ディクテーションとは

ディクテーションは、【音声をきいて、聞こえた通りに書き取る】学習。

音声を1文ごとに区切り、その1文を聞きながら書き取っていくやり方が一般的です。

ディクテーションのメリットは以下の2つ。

- 聞き取れない原因がわかり対策がたてられる

- 科学的な根拠もあり信頼性が高い

- 【注意】ディクテーションをして聞き取れるようにはならない

それぞれ順を追って解説していきます。

聞き取れない原因がわかり対策がたてられる

ディクテーションをして書き取れない箇所があった場合、それは聞き取れていないということ。

リスニングで聞き取れない原因は大きく3つに分けることができます。

- そもそも知らない単語や熟語表現が出てきた

- 単語とその発音が一致しなかった

- 音の変化(連結/消失/弱形/フラップなど)を習得していない

リスニングができない原因が3つのうちどれなのかをディクテーションで診断できます。

科学的な根拠もあり信頼性が高い

第二言語を効率的に学ぶ方法論を研究するSLA(第二言語習得)理論というものがあります。

SLA(:Second Language Acquisition/第二言語習得)理論とは、『第二言語を習得する際の脳内メカニズムを科学的に研究・解明し、効果的な学習方法を提示する理論または研究のこと』で、定義の通り第二言語を効率よく学習するための方法論です。

『SLA(第二言語習得)理論に基づく英語学習のメカニズムを解説』より

この理論は第二言語を研究する多くの言語学者が支持しており、彼らもディクテーションの効果を認めています。

ディクテーションをして聞き取れるようにはならない

ただし注意したいのは、『ディクテーションをやればリスニング力が上がる』という文言。

これは違います。

ディクテーションだけ学習しても聞き取れるようにはなりません。

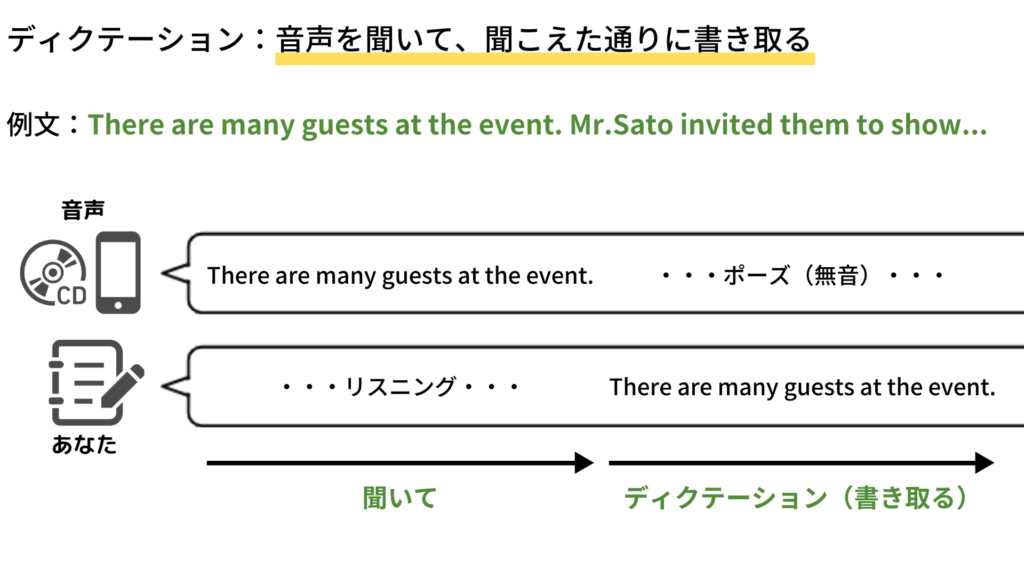

なぜなら、ディクテーションはあくまでリスニングができない原因を探る診断ツールで、リスニング力を向上させる直接的なトレーニングではないから。

たとえば、あなたが体調不良で病院にいったとしましょう。

お医者さんが患者の容態を診察せずに病状を判断し、手術したり薬を出すことはありません。

『とりあえずこの薬処方しときますね!』なんて言われたら『え、大丈夫?』ってなりますよね。

英語もおなじ。

正しいプロセスで学習をしないと、その学習は自分の弱点に対して最も効果的な処方箋にはなりえません。

英語も同じで、巷には『〇〇式メソッド!リスニング爆速向上!』など、とんでもお医者さんみたいな人が出している本が多い。

うさんくさいんだけど、でもできるだけ苦労したくないからみんな買っちゃうんだよね。。

とくに『ディクテーションだけで聞き取りができるようになる』と書いてある本は、お医者さんが『診察すればそれだけで治るから!』と言っているようなもの笑

リスニングができない原因は人によって違うので、まずは原因がどこにあるのかを特定する必要があります。

ディクテーションは原因特定のために活用するのです。

リスニング力を効率良く上げるにはシャドーイングやオーバーラッピングをしましょう。

ディクテーション教材は「読めば分かるもの」を選ぶ

教材選びで注意したいのは、「読めば分かるもの」を選ぶという点。

具体的には、ほとんど知らない単語が無い、もしくはあっても100語に2〜3語ほどの教材を選びましょう。

なぜかというと、ディクテーションはあくまでも聞き取れない原因を探るツールだから。

上述したように、リスニングができない原因は大きく

- そもそも知らない単語や熟語表現が出てきた

- 単語とその発音が一致しなかった

- 音の変化(連結/消失/弱形/フラップなど)を習得していない

の3つに分かれます。

このうち【①そもそも知らない単語や熟語表現が出てきた】はシンプルに単語と熟語の知識がないだけなので、解決策は単語や熟語を覚えるのみです。

ディクテーション教材の単語/熟語レベルを高くすると起きる弊害は、聞き取れない原因に【①そもそも知らない単語や熟語表現が出てきた】が含まれる可能性がはいってしまうこと。

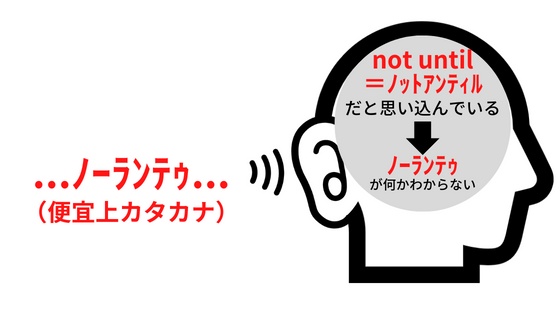

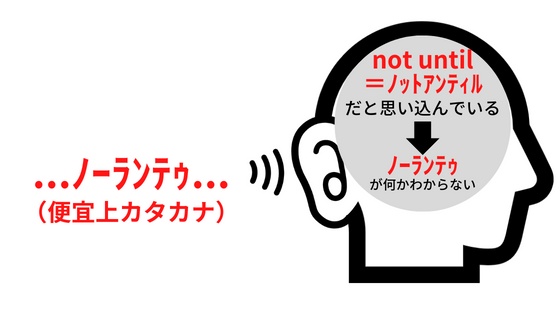

例えば「ノーランテゥ」という音(便宜上カタカナにしています)が聞こえてきたとき、すぐに「not until」だとわかるでしょうか。

日本人の多くは「not until」を「ノットアンティル」という音だと勘違いしており、そのように発音します。

しかし本当の発音は「ノーランテゥ」。これが「思いこみの音」と「実際の音」とのズレです。

熟語と発音が一致していないので、熟語を知っていても聞きとれないという事態が生じます。

「思いこみの音」と「実際の音」とのズレに気づき、このズレをなくすためにディクテーションするのが重要。

そうすることで、リスニングができない原因が

- そもそも知らない単語や熟語表現が出てきた

- 単語とその発音が一致しなかった

- 音の変化(連結/消失/弱形/フラップなど)を習得していない

のうち、②と③どちらにあるのかを特定できるからです。

もし選んだ教材でディクテーションが完璧にできたら、それは教材のレベルをすこし上げるサイン。

というわけで、教材選定の基準については解説を終わりにします。

ここから英語レベルごとにおすすめの教材について解説していきます。

各レベルはTOEICスコアとキクタンシリーズの英単語帳で分けているので、自分がどのレベルかいまいち分からないという方も参考にしてみてください。

初級者におすすめの教材

そもそも、初心者とはどれくらいのレベルのことをいうのか。

以下の2つのうち、いずれかに該当する人は初心者と定義しています。

- TOEICリスニングセクションが270点未満

- キクタン中学英単語が5割以上分かる

もしキクタン中学英単語に収録されている単語のうち半分も分からない場合は、そもそもリスニングがどうこうというよりも基礎を固めるべき。

初級者におすすめのディクテーション教材は『ニュースで学ぶ現代英語』。

このコンテンツが初級者に良い理由は

- 全音声に英文スクリプトがある

- 英語音声が一文ごとに分かれている

- 一文ごとの日本語訳と詳細解説がある

- センテンスごとに学べて文構造が理解できる

- 上記4つが非常に見やすく学習しやすい

- 音声速度も変えられる(配信日によっては不可)

このように、内容が至れり尽くせりだから。

中級者におすすめの教材

中級者の定義は以下の通り。

- TOEICリスニングセクションが270〜365点

- キクタン600が7割以上分かる

中級者におすすめのディクテーション教材は、『TOEIC公式問題集』。

英会話力を伸ばしたいという方も、この問題集でディクテーションを行いましょう↓

おすすめする理由は以下のように

- 全音声に英文スクリプトがある

- 日本語訳が一文ごとに分かれている

- 音の変化が音声の随所に散りばめられている

聞き取れない原因を把握するためのコンテンツとして最適だから。

中級者になると「音の変化」が原因で聞き取りができなくなってくる頃ですが、音の変化も基本4パターンに分かれます。

4パターンのうちどれが弱点なのかを知るのにTOEIC公式問題集はぴったりです。

中上級者におすすめの教材

中上級者の定義は以下。

- TOEICリスニングセクションが370〜445点

- キクタン800が7割以上分かる

中上級者におすすめのディクテーション教材は『TED TALKS』です。

おすすめの理由は

- 全音声に英文スクリプトがある

- 日本語訳が一文ごとにある

- 音の変化が音声の随所に散りばめられている

- 難易度が比較的やさしめのスピーチもある

特に4つ目の「難易度が比較的やさしめのスピーチもある」は重要で、中上級者になると『TOEICの音声はなんとか聞き取れるけど英会話だと。。』というのがけっこう顕著に出てきます。

TOEIC音声だけに慣れた英語耳を脱却するために、『TED TALKS』はかなり有効です。

上級者におすすめの教材

上級者の定義は以下の通り。

- TOEICリスニングセクションが450点以上

- キクタン800がほぼ全て分かる

TOEICリスニングセクションが450点以上でも、実際の会話だと聞き取れないという苦労をしているかもしれません。

上級者におすすめのディクテーション教材は中上級者と同じく『TED TALKS』。

ただしおすすめする理由が少し違います。

- 全音声に英文スクリプトがある

- 日本語訳が一文ごとにある

- 音の変化が音声の随所に散りばめられている

- ネイティブでも話者によって発話の癖が違う

4つ目が重要で、上級者になると英会話をしていて『あの人の英語は聞き取りやすい/にくい』というのが顕著にあらわれます。

単に今までアメリカ英語やイギリス英語など、どのような英語に触れてきたかの経験値の問題ですが、苦手をなくすという意味で『TED TALKS』を使うことをおすすめします。

ディクテーションのやり方・コツ

初級者から上級者まで『ニュースで英語術』『TOEIC公式問題集』『TED TALK』を教材としておすすめしました。

ここからは、具体的なディクテーションのやり方を解説します。

STEPはぜんぶで3つ。

※『ニュースで英語術』をもとに解説していきますが、『TOEIC公式問題集』『TED TALKS』でもやり方は変わりませんのでご安心ください。

STEP1:音声を聞いて書き取る(最大3回まで)

せっかくなので、『ニュースで学ぶ現代英語』のこのニュースでやり方を解説します。

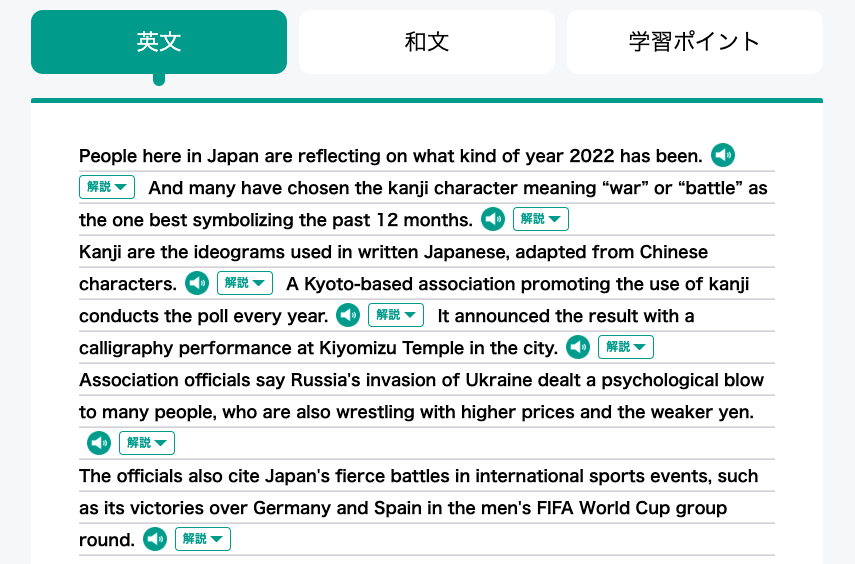

下にスクロールすると、こんな画面になっていると思います。

スピーカーマークを押すと音声が流れてくるので、一文目から順に学習していきましょう。

「People here in Japan are reflecting on what kind of year 2022 has been.」

と音声が流れてきます。

まずはできるだけ英文スクリプトを見ずに、音声を聞きながら聞き取れた箇所を書き取っていきましょう。

最大3回まで聞きながら書き取りを行ってください。

できない箇所があっても問題ありません。

2,3文ほど同じように最大3回まで書き取りしましょう。

- 『音声は何度でも聞いてOK』ではありません

- ディクテーションはあくまで聞き取れない原因を探るためのツール

- 何よりも実際のTOEICテストや会話は何度も繰り返されません

何度も聞いてたまたま聞き取れた箇所は、実力ではないですよね。

音声は最大3回までとし、次のステップに移りましょう。

あまりにも音声が速く感じ、書き取りが全体の50%にも満たない場合は音声速度を0.7〜0.9倍速に落としてみましょう。

それでも難しい場合は、そもそも音声レベルがあなたにとって難しいということなので、教材のレベルを下げるかもしくは単語/文法の学習をすることをおすすめします。

STEP2:英文スクリプトをみて確認する

英文スクリプトをみて、自分が書き取った英文が正しいかどうか、聞き取れなかった箇所がどのような英文なのかを確認しましょう。

すると

- 単語とその発音が一致しなかった

- 音の変化(連結/消失/弱形/フラップなど)が分からなかった

のどちらかに原因があると思います。

先ほどの一文で

「People here(①)Japan are(②)on what kind(③)year 2022 has been.」

①〜③の空欄部分が書き取れなかったとします。

それぞれ①は「in」、②は「reflecting」、③は「on」が正解ですが、『単語とその発音が一致しなかった』でなければ音の変化によって発音が変化していることが多いです。

たとえば空欄①の「in」は単体での発音だと「イン」ですが、ここでは直前の「here」と若干の連結が起きているため「here in」で「ヒァィン」という発音になっています。

日本人のジャパングリッシュの欠点はこのようなところにあり、単語単体でのみ発音を学ぶため【「in」は「イ」も「ン」も強く発音される単語】と認識しがち。

しかし実際には多くの場面で弱形という極めて弱い発音をされることが多いです。

このように音の変化が聞き取れなかった場合は、以下の記事を参考にしつつ習得していきましょう。

聞き取れなかった箇所は赤ペンや黄色マーカーなどの目立つ色で必ずチェックをし、視覚的に間違えた箇所がすぐに分かるようにします。

こうすることでSTEP3につなげやすく、上達していくにつれてチェック部分が改善されていくのでモチベーションも上がります。

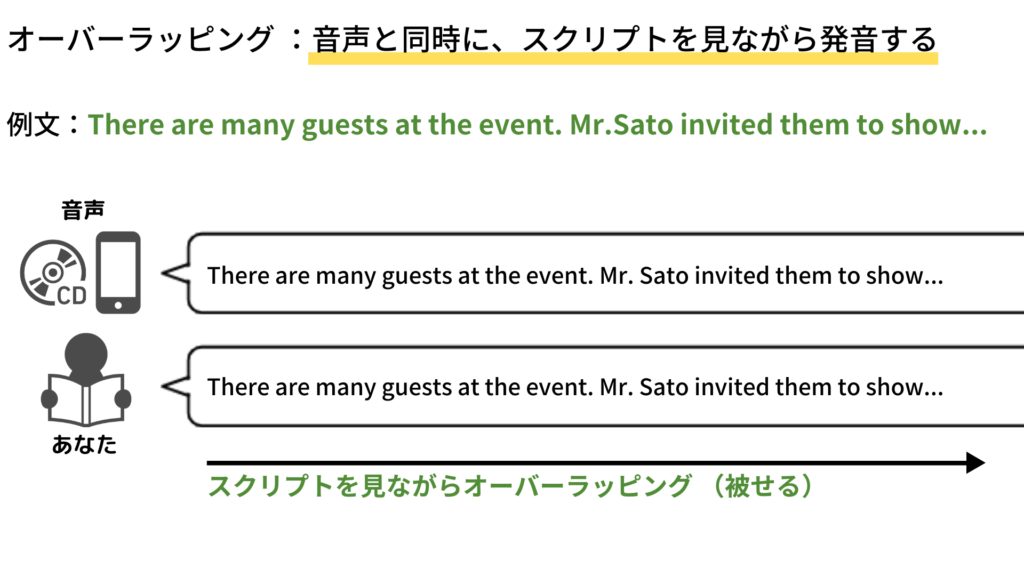

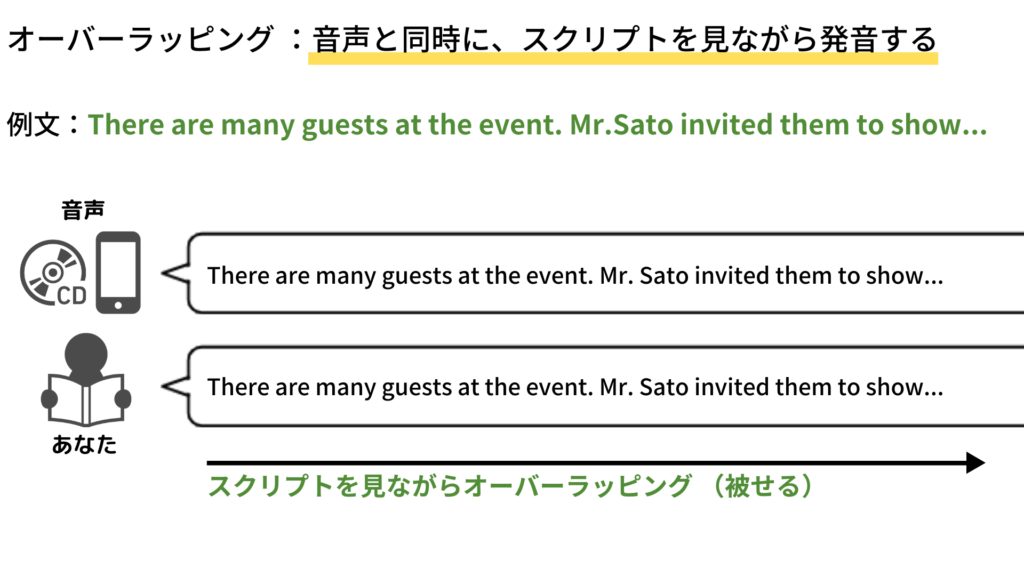

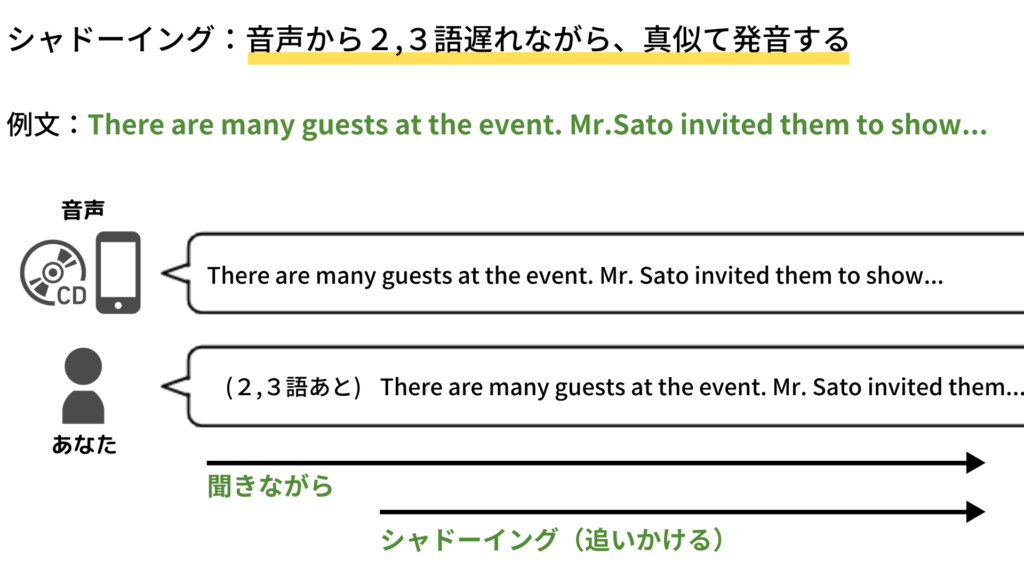

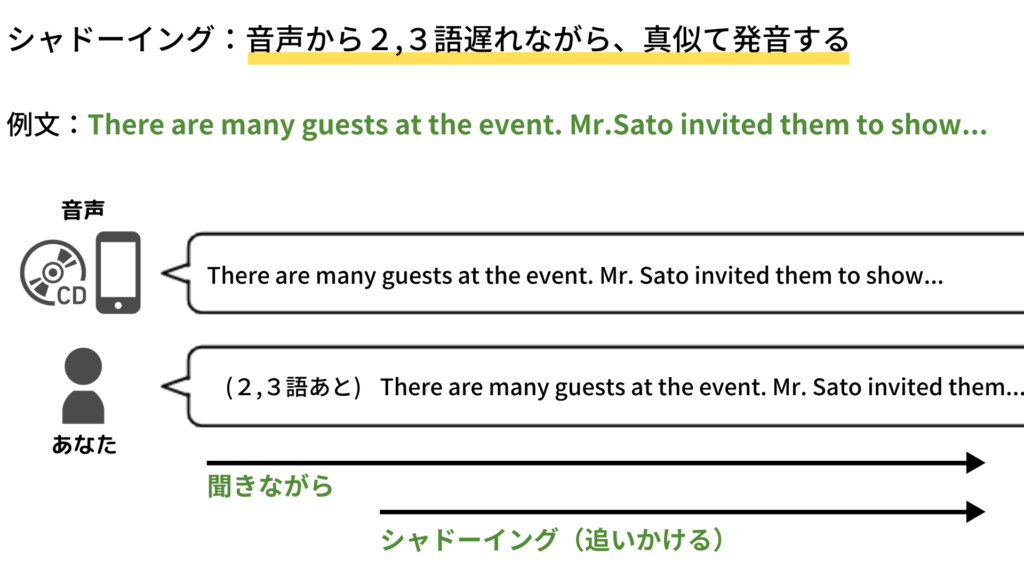

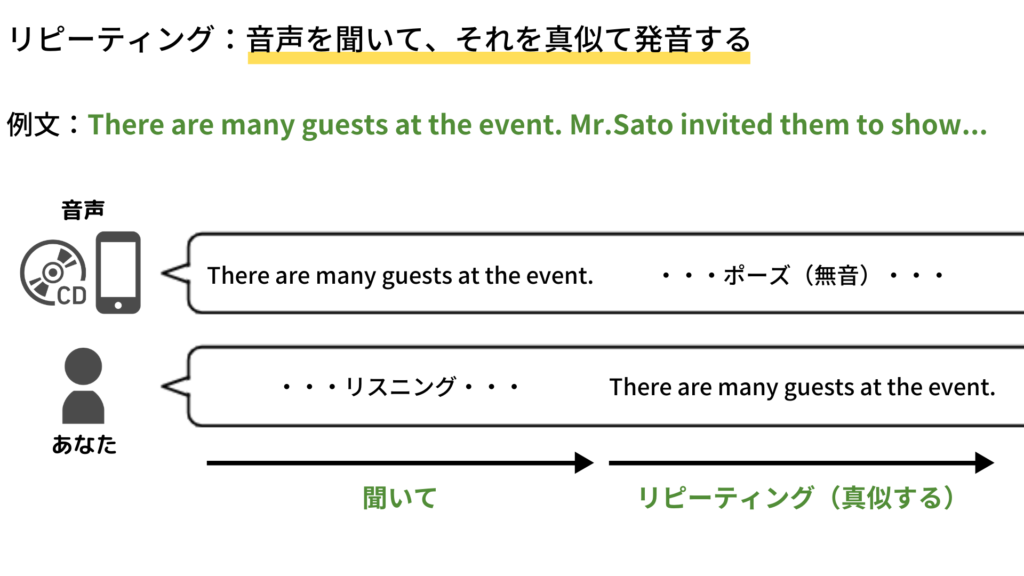

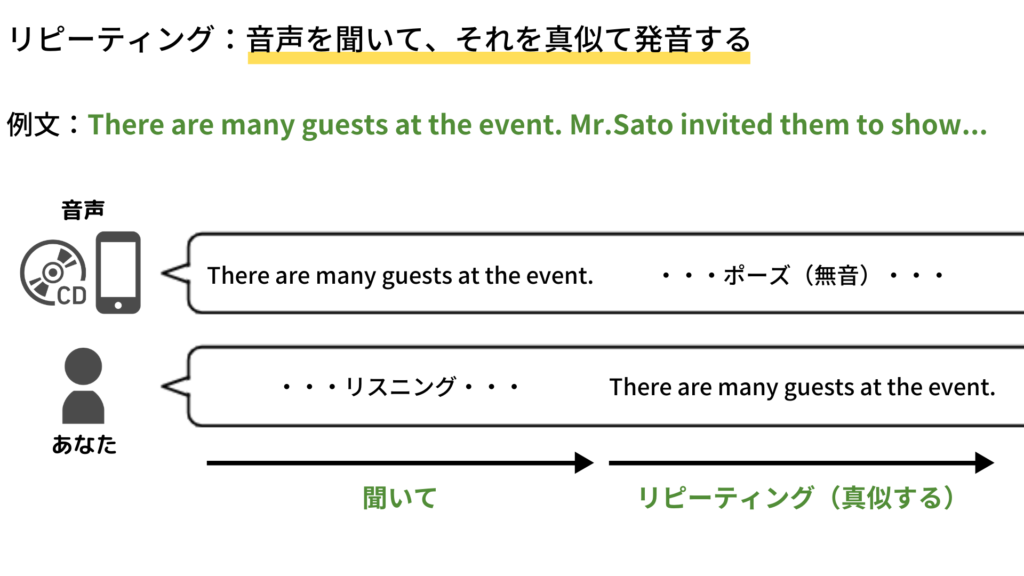

STEP3:オーバーラッピング,シャドーイング,リピーティングを行う

ディクテーションをして、聞き取れない箇所も分かりました。

ここからが大事。

人は自分が発音できない音は聞こえないので、声に出すトレーニングを行っていきます。

具体的にはオーバーラッピング/シャドーイング/リピーティングの3つ。

それぞれ別記事をご参考ください。

オーバーラッピングはこちらの記事

:『オーバーラッピングの効果とは?注意点もふまえた正しいやり方とおすすめの教材まで|英語コーチが徹底解説』

シャドーイングはこちらの記事

:『シャドーイングの効果や知っておきたい注意点。正しいやり方とおすすめの教材も|英語コーチが徹底解説』

リピーティングはこちらの記事

:『リピーティングの効果・注意点から正しいやり方とおすすめの教材まで|英語コーチが徹底解説』